In der Apotheke werden PTA mit den unterschiedlichsten Themen konfrontiert. Lesen Sie hier die tagesaktuellen News aus den Bereichen Pharmazie, Forschung, Ernährung, Gesundheit und vielem mehr. Bleiben Sie informiert, um Ihre Kunden stets kompetent zu beraten.

Das war die INTERPHARM 2025

Zwei Tage lang drehte sich im Haus der Wirtschaft in Stuttgart alles um Fortbildung für das pharmazeutische Fachpersonal. Mit vielen interessanten Vorträgen lud die INTERPHARM 2025 zu Begegnungen von Mensch zu Mensch ein.

Auch zahlreiche Aussteller präsentierten ihre Produktneuheiten und Innovationen. Mit dabei waren unter anderem die Apothekengewerkschaft Adexa, der Bundesverband PTA (BVpta), das Deutsche Apothekenportal (DAP), Caelo, BMT Braun, Infectopharm, Inne, Norsan, Pädia und viele mehr.

Gut zu wissen: Fortbildungspunkte sammeln

Mit Ihrer Teilnahme an den akkreditierten Vorträgen der INTERPHARM 2025 in Stuttgart erhalten Sie Punkte zur Erlangung Ihres freiwilligen Fortbildungszertifikates.

Sie können auch im Nachgang noch zusätzlich Punkte erhalten, indem Sie im Rahmen der zertifizierten Fortbildung die vorbereiteten Fragebögen bearbeiten. Für jeden Fragebogen, den Sie überwiegend richtig (7 von 10 Fragen) beantworten, erhalten Sie einen zusätzlichen Fortbildungspunkt.

Die Fragebögen können ausschließlich elektronisch auf der Website der INTERPHARM beantwortet werden. Die Zertifikate erhalten Sie nach Ende des Beantwortungszeitraums.

Hier finden Sie unseren Liveticker der beiden INTERPHARM-Tage noch einmal zum Nachlesen:

Mittwoch, 25.06.2025: INTERPHARM Tag 2

Verschiedene Wundauflagen „zum Anfassen“

Viele Apothekenmitarbeiter haben es schon einmal erlebt, dass ein Patient in die Apotheke kommt und zum Beispiel den nackten Fuß auf den HV-Tisch legt und um Rat bittet. Warum es wichtig ist, hier auf den Patienten einzugehen, erklärt Apotheker Christian Fiedler.

Er hat sich in den vergangenen Jahren zum Wundexperten ICW® und Fachtherapeuten Wunde ICW® weitergebildet und ist mit seiner „SchlossGarten-Apotheke“ in Angelbachtal auf die Versorgung von Pflegeheimen, Wunden und auf Hilfsmittel spezialisiert.

„Wir sind die niederschwellige Lösung“, sagt Fiedler. Während auf Arzttermine teils lange gewartet werden muss, finde in der Apotheke regelmäßiger Kontakt stand. „Deshalb nehmt die Kunden wahr, nehmt sie mit, nehmt sie an die Hand.“ Im Folgenden geht Fiedler auf Erkrankungen ein, die eine Wundversorgung benötigen, und ermuntert die Zuhörer: „Geht auf den Patienten ein. Ihr seid die Vertrauensbasis.“

Weil aus seiner Sicht Wundversorgung für Erträge sehr interessant sind, geht Fiedler im weiteren Verlauf seines Vortrags darauf ein, wie der Rohertrag gesteigert werden kann.

Kapselherstellung: Schüttdichte bestimmen

Am Nachmittag ging es im Vortrag von Frau Ingrid Tieke um die Bestimmung der Schüttdichte bei der Herstellung von Kapseln.

Zu Beginn des Vortrags erklärte Frau Tieke erstmal, wann die gravimetrische Herstellung zum Einsatz kommt. Im Zuge dessen ging es auch um die Bedeutung der Schüttdichte und wie diese in der Praxis bestimmt wird.

Zum Abschluss des Vortrags durften die Teilnehmenden in einem Praxisbeispiel selbst die Schüttdichte von Mannitol-Siliciumdioxid-Füllmittel bestimmen bzw. berechnen.

Red Flags in der Kinderheilkunde

Vor der Mittagspause standen nochmals die Kleinsten im Fokus. Dr. Nibras Naami erläuterte in seinem Vortrag die sogenannten „Red Flags“, die es in der Kinderheilkunde gibt. Zu Beginn wurde anhand von Fallbeispielen erläutert, welche Symptome als Warnsignale wahrgenommen werden müssen.

Dr. Naami ging zuerst genauer auf das Symptom Fieber ein. Insbesondere in den ersten drei Lebensmonaten bei Neugeborenen und Säuglingen gilt alles ab 38 Grad als Fieber. Anschließend wurde genauer auf die neurologischen Symptome eingegangen. Warnsignale hierfür sind beispielsweise langanhaltende Kopfschmerzen, Nüchternerbrechen, neue Sehstörungen (z. B. Doppelbilder, Verschwommensehen), neue motorische Defizite, Lähmungserscheinungen, Wesensveränderung, Schläfrigkeit.

Kommt es zu Atemnot im Kindesalter, ist laut Dr. Naami auf folgende Warnsignale zu achten: verschnellerte Atmung, Nasenflügeln, Einziehungen an der Haut, wippender Kopf, Stridor, Kussmaulsche Atmung.

Anschließend ging es um Hauterscheinungen bei Kindern. Generell ist es laut Dr. Naami ratsam, bei jedem kranken Kind die Haut anzuschauen und auf evtl. Warnsignale zu überprüfen. Dazu zählen vor allem Petechien (=nicht wegdrückbare, kleine Einblutungen in der Haut).

Abschließend ging Dr. Naami noch auf die Anzeichen ein, auf die bei Schmerzen in der Kinderheilkunde zu achten ist (z. B. Schmerzen mit langer Dauer, Fieber, Nackensteifigkeit, Bewusstseinsänderung, Atemnot oder Schluckbeschwerden, an ungewöhnlichen Lokalisationen, mit Bewegungseinschränkungen oder sichtbaren Schwellungen). Generell sollten Schmerzen bei Kindern immer ernst genommen werden.

Infektionskrankheiten und Entzündungen am Auge – welche Selbstmedikation ist möglich?

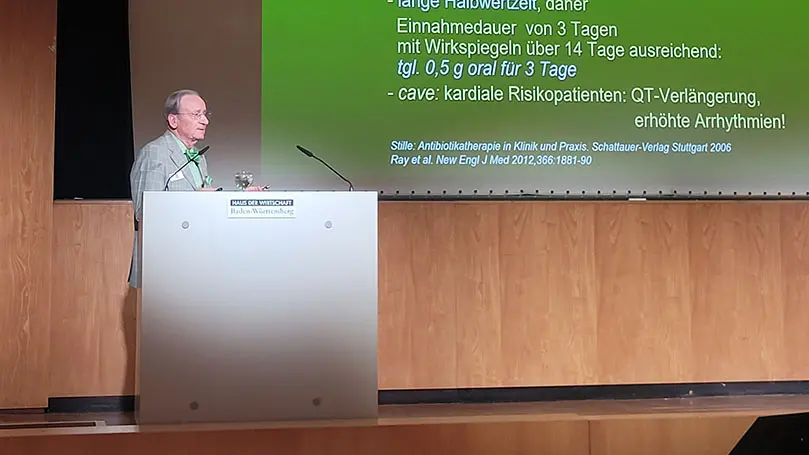

„Selbstmedikation am Auge ist manchmal wichtig und manchmal gefährlich“, leitet Prof. Dr. Behrens-Baumann seinen Vortrag nach der Mittagspause ein. Eine Selbstmedikation möglich ist zum Beispiel bei einer Blepharitis (Lidrandentzündung) oder bei einem Hordeolum (Gerstenkorn).

Der Augenarzt geht in seinem Vortrag Schritt für Schritt die einzelnen Stufen der Selbstmedikation durch, zeigt anschauliche Bilder und nennt konkrete Arzneimittel, die geeignet sind.

Bei einer Konjunktivitis seien zum Beispiel im Allgemeinen Tropfen besser als eine Salbe, da diese eine bessere Penetration aufweisen. Behrens-Baumann empfiehlt bei einer bakteriellen Konjunktivitis Antiseptika statt Antibiotika, um die Resistenzbildung zu vermeiden. Wichtig sei es, die Augen nach der Tropfengabe für mindestens zwei Minuten zu schließen. „Ein Hinweis, den Sie immer in der Apotheke mitgeben können.“

Bei möglichen Infektionskrankheiten seien Chlamydien am Auge keine Seltenheit, so Behrens-Baumann. Hierbei müsse immer auch die Familie mittherapiert werden. Und weiter: „Kontaktlinsen sind was ganz Tolles, aber verursachen häufig Infektionen, da sie nicht richtig angewendet werden.“

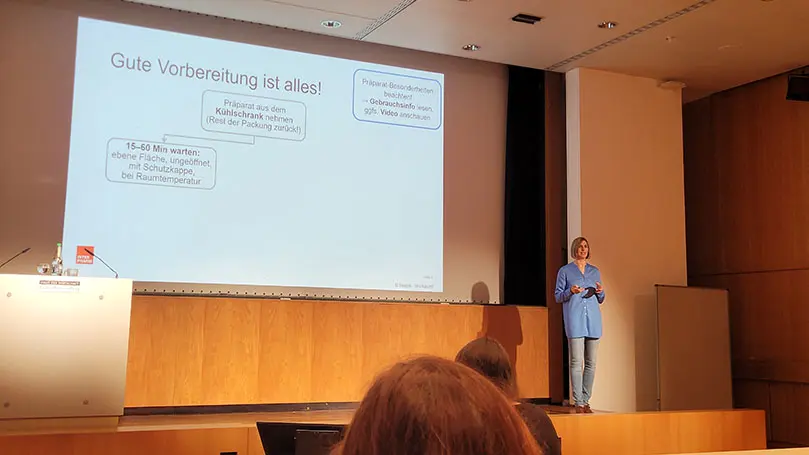

Therapie von Autoimmunkrankheiten – Hintergründe und Tipps für die Praxis

Dr. Verena Stahl gibt nach ihrem ersten Vortrag, in dem sie über die Therapieoptionen von Autoimmunkrankheiten sprach, praktische Tipps zur Anwendung mit.

Denn oft seien die Patienten beim Arzt überfordert, wenn sie kurz nach ihrer Diagnose auch noch „kurz“ eine Einweisung zu ihrer Verordnung erhalten. In der Apotheke kann die Gelegenheit genutzt werden, auf die korrekte Anwendung hinzuweisen, denn bei Biologika sind Besonderheiten je nach Präparat zu beachten.

Wenn es um den Ort der Injektion geht, kann der Kunde gerne gefragt werden, wo er es angenehm findet (Bauch oder Bein, mit Assistenz auch am Oberarm), und dann entsprechende Hinweise erhalten. Lediglich der Bereich um den Bauchnabel herum sollte vermieden werden, da sonst Rötungen oder Blutergüsse entstehen können. „Wenn desinfiziert wird, dann bitte richtig“, betont Stahl und erklärt, worauf dabei zu achten ist.

Kunden sollten außerdem darauf hingewiesen werden, nach der Injektion einen Moment zu warten, bevor der Pen oder die Spritze entfernt wird, da „manche Präparate noch nachlaufen“. Eine gute Unterstützung könnten auch die Patientenservices der Hersteller sein.

Im Folgenden geht Dr. Verena Stahl detailliert auf die Anwendung bestimmter Präparate ein.

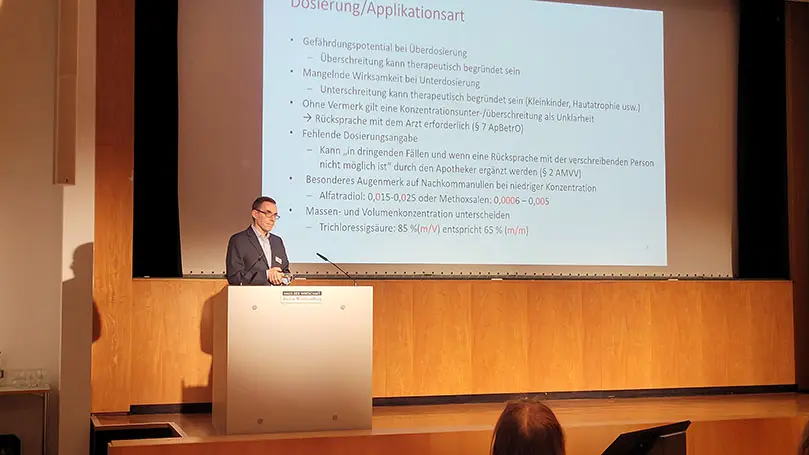

Rezepturen mit dermatologischen Markengrundlagen

Seit 2012 ist eine Plausibilitätsprüfung von Rezepturen notwendig. Diese ist Ausgangspunkt des Vortrags von Dr. Andreas Ziegler, Fachapotheker für Pharmazeutische Technologie und Fachautor. Er geht darauf ein, welche Unstimmigkeiten bei Verordnungen auftreten können und worauf Pharmazeuten bei der Prüfung besonders achten sollten. Beispiele sind fehlende Dosierangaben, Unter- oder Überdosierungen und speziell Nachkommanullen bei niedriger Konzentration, aber auch potenzielle Wechselwirkungen der Wirkstoffe mit den Grundlagen.

Werden Markengrundlagen verwendet, besteht laut Ziegler oft die Schwierigkeit, dass auf Basis der Packungsangaben nicht immer zu erkennen ist, welche galenische Grundlage vorliegt. Hierzu muss auf die Fachinformation zurückgegriffen werden. Dr. Ziegler geht auf konkrete Beispiele ein und stellt Lösungsansätze vor.

Eine besondere Herausforderung sind auch die Hilfsstoffe in Handelspräparaten, denn die Angaben lassen laut Ziegler selten Rückschlüsse über ihre Kompatibilität zu. Zudem werde häufig der pH-Wert für die Präparate nicht in der Fachinformation angegeben – die Auskunftsbereitschaft der Hersteller sei jedoch sehr unterschiedlich.

Laut Ziegler könnten Standardrezepturen mögliche Problemlöser sein. Diese sind bereits erprobt und eine Plausibilitätsprüfung könne verkürzt erfolgen. Zu finden sind diese u. a. im NRF. „Allerdings werden hier eher traditionelle Grundlagen verwendet“, bemerkt der Pharmazeut. Handelspräparate würden bewusst im NRF nicht verwendet, da dieses neutral bleiben wolle.

Ziegler verweist auch auf die Ziegler Rezepturbibliothek (ZRB) des Deutschen Apotheker Verlags. Dieses wolle die Lücken schließen zwischen NRF und ärztlicher Verordnungspraxis. Die Rezepturauswahl in der ZRB stütze sich auf statistische Erhebungen, mit deren Hilfe besonders häufig verordnete Rezepturen ermittelt wurden.

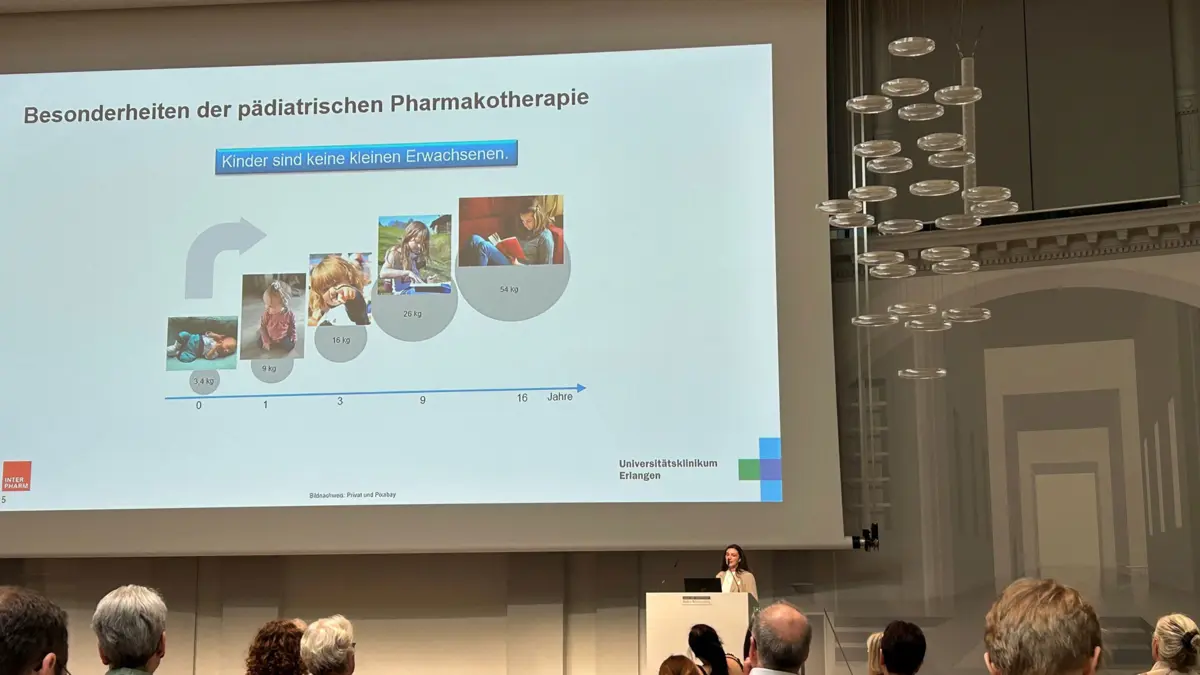

Anwendung und Dosierung von Wirkstoffen in der Pädiatrie

Zu Beginn des zweiten Tages der INTERPHARM ging Apothekerin Dr. Julia Haering-Zahn in ihrem Vortrag auf die Anwendung und Dosierung von Wirkstoffen in der Pädiatrie ein. Zu Beginn erklärte sie, welche entwicklungsphysiologischen Besonderheiten in der Pädiatrie vorhanden sind. Dabei ging sie u. a. auf das LADME-Modell sowie die Unterscheidung in Pharmakokinetik und -dynamik ein.

Anschließend ging Dr. Haering-Zahn auf die Herausforderungen in der pädiatrischen Arzneimittel-Therapie ein. Erwähnt wurden insbesondere komplexe Dosisberechnungen sowie eine verminderte Toleranz gegenüber bestimmten Arzneimittelwirkungen (z. B. Loperamid). Des Weiteren zählt eine mangelnde Evidenz in der Pädiatrie dazu, was häufig zu einem Off-Label-Use führt.

Eine weitere Herausforderung in der Pädiatrie stellen einige Arzneimittel dar, die nicht in einer altersgerechten Darreichungsform vorhanden sind.

Anschließend erwähnte Dr. Haering-Zahn, dass durch diese Herausforderungen in der Pädiatrie das Risiko für unerwünschte Arzneimittelwirkungen und Medikationsfehler bei Kindern erhöht ist. In diesem Zuge stellte sie das pharmazeutische Personal in der Apotheke als kompetenten Ansprechpartner für die Eltern heraus.

Abschließend wurde noch auf die Maßnahmen zur Fehlerreduktion eingegangen, beispielsweise Plausibilitätsprüfung, Vier-Augen-Prinzip zur Kontrolle, Beratung zur korrekten Anwendung bzw. Abmessen.

Dienstag, 24.06.2025: INTERPHARM Tag 1

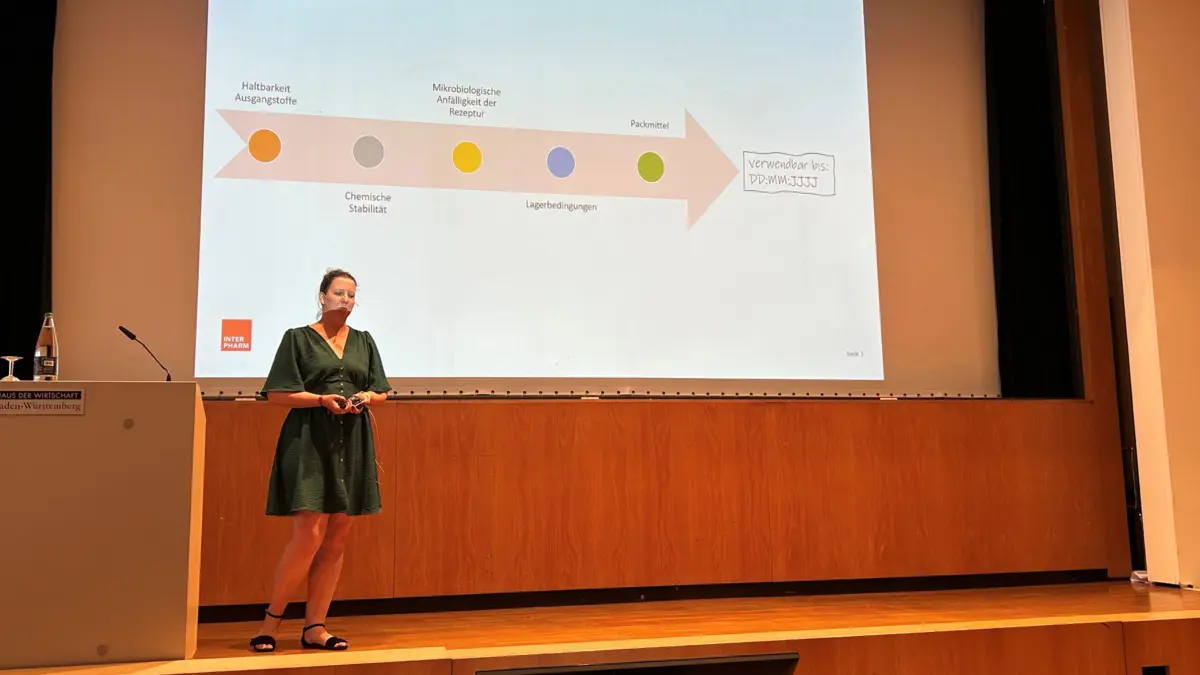

Rezepturhaltbarkeit im Blick

Im nächsten Vortrag „Rezepturhaltbarkeit im Blick: Von den Ausgangssubstanzen bis zur Abgabe“ von Frau Dr. Kirsten Seidel ging es um die Haltbarkeit von Rezepturarzneimitteln.

Von welchen Faktoren ist die Haltbarkeit von Rezepturen eigentlich abhängig? Darauf ging Frau Dr. Seidel anhand von ausgewählten Beispielen genauer ein. Folgende Faktoren haben Einfluss auf die Haltbarkeit:

- Haltbarkeit von Ausgangsstoffen: Laufzeit bzw. Verwendbarkeitsfrist überprüfen

- Chemische Stabilität (anhand vom Beispiel verschiedener hydrophiler Cremes mit Erythromycin/Metronidazol/Tretinoin): Wirkoptimum, Stabilitätsoptimum, rezeptierbarer pH-Wert, Aufbrauchsfrist Tube/Spenderdose, Lagerhinweise

- Mikrobiologische Anfälligkeit: Handelt es sich um eine wasserfreie Zubereitung?, Ist ein (wirksames) Konservierungsmittel enthalten?, Ist ein antimikrobiell wirksamer Arzneistoff enthalten?

- Lagerbedingungen: Wird die Rezeptur im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur gelagert?

- Packmittel: Vergleich von Tube und Spenderdose bezüglich Lichteinfluss und Wasseraustausch (Verdunstung, Hygroskopizität)

Ernährungsmythen auf Social Media

Zum Abschluss des ersten Tages der INTERPHARM in Stuttgart klärte Ernährungswissenschaftler Niko Rittenau über Mythen auf Social Media rund um das Thema Ernährung auf. Rittenau selbst wurde bekannt, weil er sich einst sehr intensiv mit veganer Ernährung auseinandersetzte und auch Bücher darüber schrieb. Mittlerweile ist seine Haltung zu veganer Ernährung differenzierter, wodurch ihm insbesondere in den sozialen Medien auch viel Kritik und Ablehnung entgegenkommt.

Selbst auf Youtube und Instagram aktiv, kennt er die Vorzüge und Tücken dieser Kanäle. Laut einer aktuellen Umfrage unter Studenten änderten fast 50 Prozent ihre Ernährung auf Basis von Empfehlungen von Influencern. Ebenso viele fühlten sich durch Social-Media-Beiträge in ihrer Ernährung kritisiert und unwohl. Das sieht Rittenau kritisch, denn in den sozialen Medien finde sich für jede Ernährungsweise ein Influencer, der alles andere verteufelt. „So viele Menschen haben Einfluss auf die Ernährungsdebatte, sodass die Konsumenten verständlicherweise sagen: Ok, es weiß keiner genau, was richtig oder falsch ist.“

Das Problem liege u. a. in der Qualität der Beiträge, da die wenigsten von Fachpersonal stammen, was zu widersprüchlichen und zweifelhaften Aussagen führt. Dies veranschaulicht Rittenau in seinem Vortrag anhand dreier Fallbeispiele.

Zum Abschluss hält er fest, dass die sozialen Medien für fundierte Ernährungsinformationen eventuell weniger geeignet sind. Er nennt aber auch einige Kanäle, die er gut findet, wie jenen Instagramkanal von Dr. Martin Smollich.

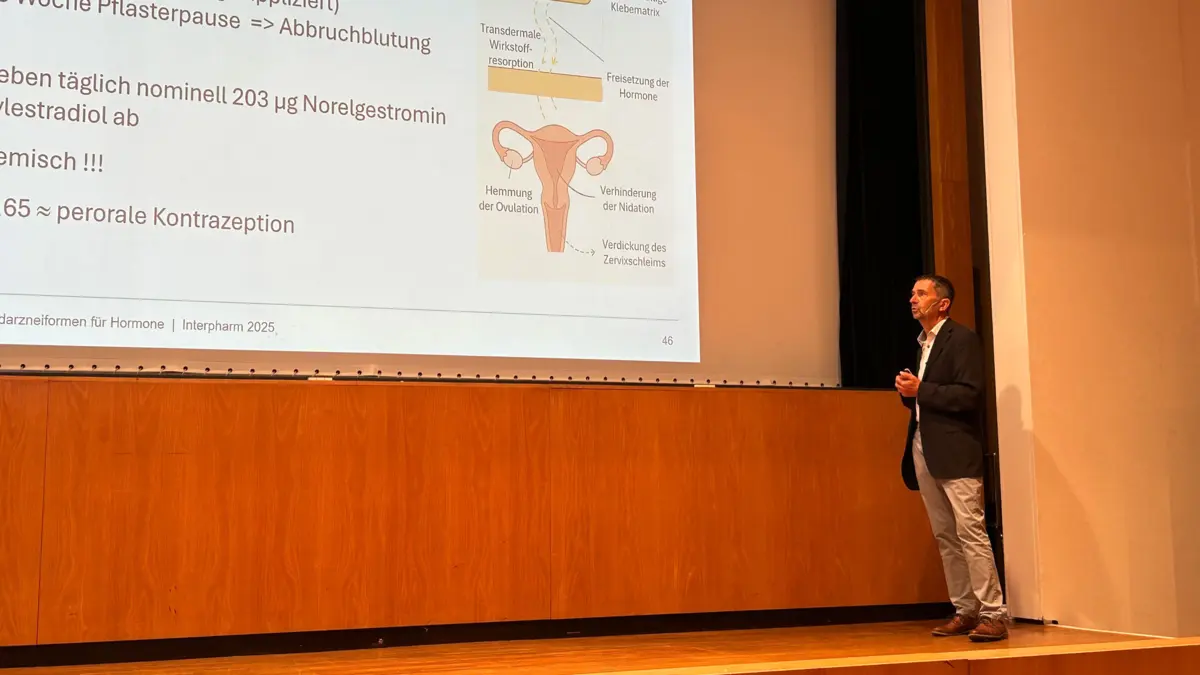

Retardarzneiformen für Hormone mit Schwerpunkt Kontrazeptiva

Zu Beginn seines Vortrags ging Prof. Dr. Rolf Daniels auf das Verhütungsverhalten von Erwachsenen und Jugendlichen im Jahr 2024 ein. Daraus ging hervor, dass die meistverwendeten Kontrazeptiva Kondome sind, danach folgt die Antibabypille gefolgt von dem Verhütungsring.

Anschließend stellte er die verschiedenen Darreichungsformen vor – beispielsweise Antibabypille, Depotspritze, Hormonimplantat, Vaginalring, Hormonspirale. Außerdem wurde die Häufigkeit der Kontrazeptiva betrachtet, die abhängig von der Darreichungsform ist.

Im weiteren Verlauf des Vortrags erklärte Prof. Dr. Daniels die Vor- und Nachteile der einzelnen Darreichungsformen sowie Angaben zum Empfängnisschutz, Pearl-Index, Anwendungsdauer, Wirkweise, Hinweise zur Lagerung etc.

Die Apotheke im Wandel – eine Motivation für das Impfen in Apotheken

Apotheker Jan Reuter ist davon überzeugt, dass Apotheken „eine historische Verpflichtung“ haben, zur Gesundheitsversorgung der Bevölkerung beizutragen. Aus seiner Sicht gehört dazu nicht nur die Versorgung mit Arzneimitteln, sondern auch zum Beispiel das Impfen.

Neben dieser Verpflichtung könne das Impfen in der Apotheke Nähe und Vertrauen zwischen Kunden und Apotheke schaffen. „Das Impfen ist auch ein Kundenbindungsinstrument“, so Reuter. Eine große Gruppe der Kundschaft in den Apotheken ist über 60 Jahre alt – genau jene Gruppe, die besonders vulnerabel ist und von Standardimpfungen profitieren kann.

Am Beispiel von Influenza mithilfe zahlreicher Statistiken verdeutlicht Jan Reuter das Potenzial für Apotheken, wenn diese auch Impfungen durchführen. Zum Schluss gibt er hilfreiche Impulse für die Beratung, wie „kurz & charmant“ die Impfquote im HV erhöht werden könnte.

Skingevity: Welche Wirkstoffe erhalten langfristig die Hautgesundheit?

Hautpflege ist ein wichtiger Verkaufspunkt in der Apotheke. Doch welche Wirkstoffe können PTA Kunden empfehlen? Welche erhalten nachweislich die Hautgesundheit? Zu diesen Fragen hielt Dr. Meike Streker, Kosmetikwissenschaftlerin, einen kurzweiligen und sehr informativen Vortrag.

Zunächst erklärte sie, dass sie freimütig den Begriff „Skingevity“ von Longevity abgeleitet hat. Longevity steht für das Bestreben, ein langes und vor allem gesundes Leben zu führen. Für ein gesundes Leben ist auch eine gesunde Haut wichtig, so Streker. So gehe es bei Skingevity nicht um Anti-Aging, also das Aufhalten des Alterungsprozesses, sondern um Well-Aging oder auch Happy Aging.

Und hierzu erklärte Streker im Folgenden, welche Faktoren Einfluss auf die Hautgesundheit nehmen und welche Wirkstoffe präventiv angewendet werden können, um den schädlichen Einflüssen entgegenzuwirken. Oberste Prämisse, neben einem guten Sonnenschutz, sei eine schonende Reinigung der Haut. „Das sollte in der Apotheke immer mit verkauft werden, da die günstigen Produkte nicht unbedingt immer eine gute Wahl sind“, so Streker.

Im Weiteren stellte die Kosmetikwissenschaftlerin evidenzbasierte Wirkstoffe vor, die die Hautgesundheit fördern können. Dazu zählen u. a. Vitamin C, Squalen und Azelainsäure – Inhaltsstoffe, die auch in Apothekenkosmetik zu finden sind. Retinol „ist wieder wahnsinnig in Mode gekommen“, sagt Streker. Der Wirkstoff sei zwar gut dokumentiert, den Hype hält sie jedoch für „übertrieben“, da Retinol nicht für jede Haut geeignet ist.

Für Dr. Streker sollte Kosmetik im Sinne von Well-Aging holistisch gedacht werden. Zum Schluss ihres Vortrags gab sie daher auch einen Ausblick auf erste Studien, die die Wirksamkeit von Meditation und Massagen auf Neurodermitis untersuchten. Hier konnte laut Streker gezeigt werden, dass der Juck-Kratz-Kreislauf mit solchen Maßnahmen unterbrochen werden konnte.

Arzneimittel und Mikronährstoffe – Was ist wirklich wichtig?

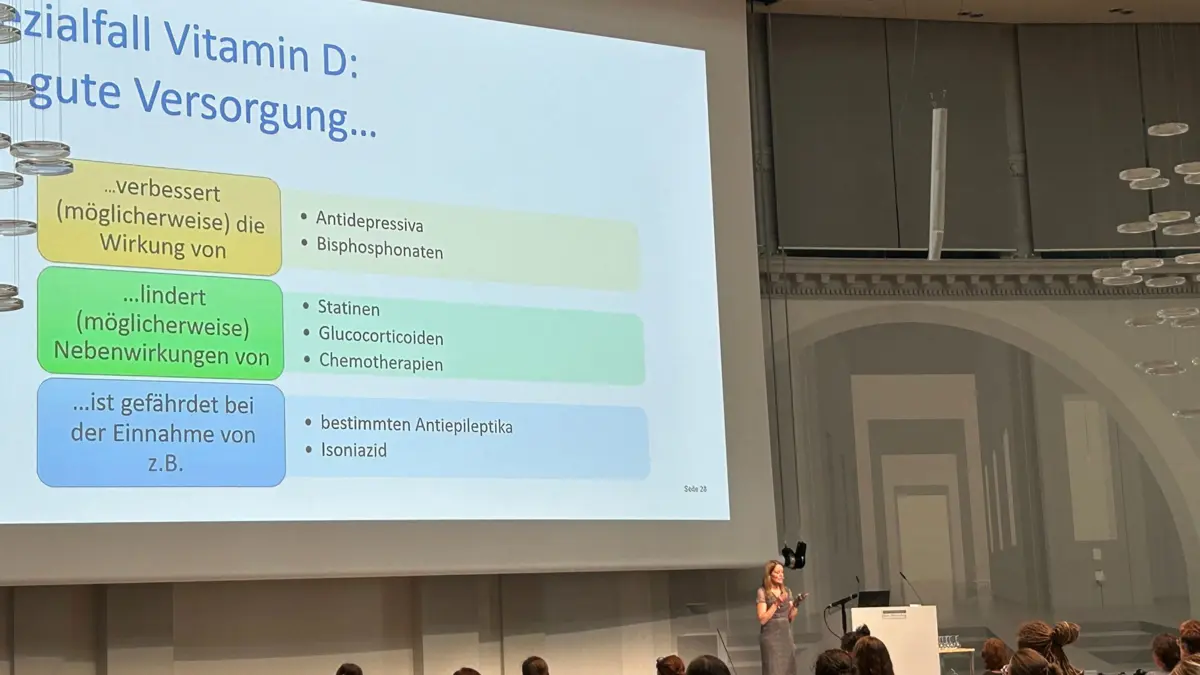

Im nächsten Vortrag „Arzneimittel und Mikronährstoffe – Was ist wirklich wichtig?“ von Frau Dr. Julia Podlogar ging es um die kombinierte Verordnung von Arzneimitteln mit Mikronährstoffen. Denn: Einige Arzneimittel stehen im Verdacht, die Versorgung mit Mikronährstoffen zu beeinflussen.

Anhand von einem Fallbeispiel eines Diabetes-Patienten, der Metformin plus Vitamin B12 verordnet bekommt, erklärte Frau Dr. Podlogar, ob die kombinierte Einnahme empfehlenswert ist, welche Risiken entstehen können und worauf zu achten ist.

Ebenso ging sie anhand des Fallbeispiels darauf ein, welche Symptome beispielsweise bei einem Vitamin-B12-Mangel auftreten und missinterpretiert werden können (z. B. Neuropathie kann bei Diabetes und bei einem Vitamin-B12-Mangel auftreten).

Im zweiten Fallbeispiel stellte die Referentin einen weiteren Patienten vor, der Simvastatin und Coenzym Q10 einnimmt und über Muskelschmerzen (Myalgie) klagt. Anhand von mehreren Studien erläuterte sie die Wirksamkeit von Simvastatin auf den Coenzym-Q10-Spiegel und warum die Einnahme von Coenzym Q10 trotzdem nicht empfohlen wird.

Zum Ende des Vortrags ging sie auf weitere Arzneimittel ein, die ebenso die Versorgung mit Mikronährstoffen beeinflussen können. Folgende Beispiele wurden angesprochen:

- Protonenpumpenhemmer verringern die Aufnahme von Vitamin B12.

- Laxanzien und Diuretika führen zu einem Elektrolytverlust, v. a. von Kalium.

- Orale Kontrazeptiva führen zu niedrigeren Spiegeln an Vitamin B2, B6, B12, Folsäure und Magnesium.

Als wirkliche Traumpaare, die in Kombination verordnet werden sollten, benannte Frau Dr. Podlogar die Einnahme von Methotrexat mit Folsäure (MTX verringert die Resorption von Folsäure) und Isoniazid mit Vitamin B6 (Isoniazid greift in B6-Stoffwechsel ein).

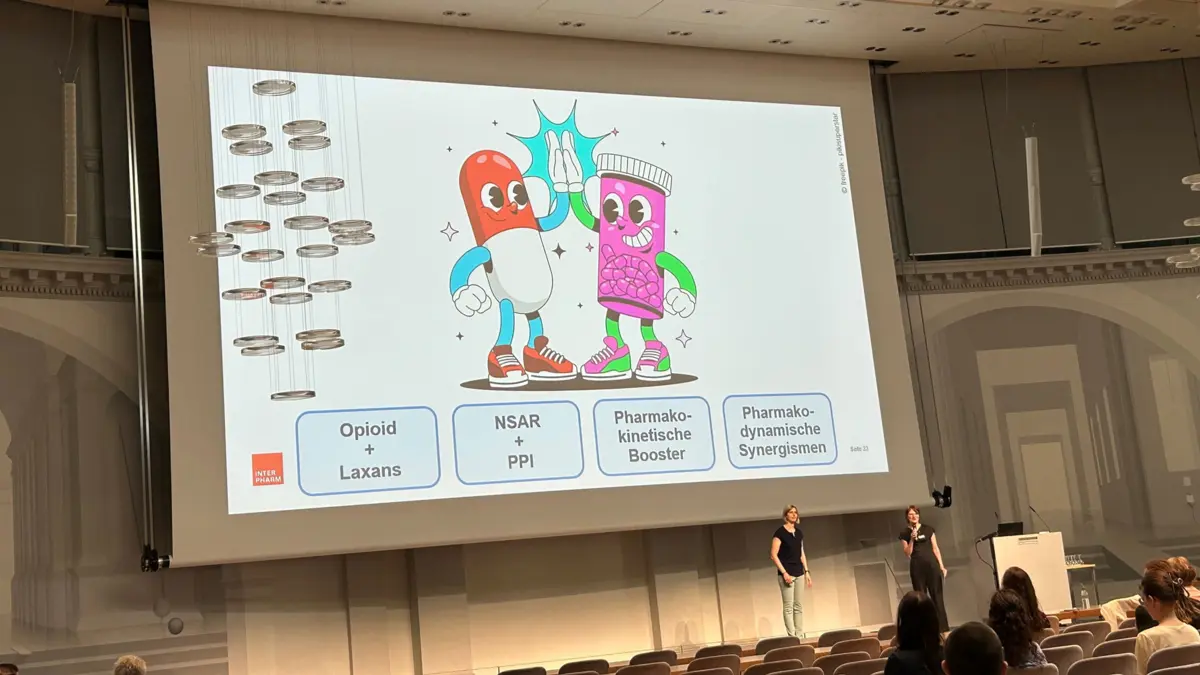

Traumpaare in der Pharmazie

Traumpaare gibt es nicht nur im wahren Leben, sondern auch in der Pharmazie. Darüber berichtete Referentin Dr. Verena Stahl in ihrem Vortrag „Traumpaare der Pharmazie – wenn Arzneistoffe zueinander gehören“. Zu Beginn erklärt sie, welche Verordnungskaskaden in der Pharmazie unterschieden werden. Dazu zählen

- unbeabsichtigte vs. beabsichtige,

- adäquate vs. inadäquate,

- adäquate vs. notwendige und

- prophylaktische vs. therapeutische.

Anhand von zwei Traumpaaren – Opioid plus Laxans und nichtsteroidales Antirheumatika plus Protonenpumpenhemmer – erklärte Frau Dr. Stahl, wann ein Arzneimittelpartner benötigt wird. Dabei ging sie auf die Handlungsempfehlungen laut Stufenschema ein und nannte geeignete Präparatebeispiele.

Im weiteren Verlauf des Vortrags ging es auch um Traumpaare, die sich in ihrer Wirksamkeit gegenseitig steigern (Synergismus) und somit als Verstärker (pharmakokinetischer Booster) wirken. Beispiel dafür war u. a. Analgetikum + Co-Analgetikum.

Für die Schönheit: Wie Botulinumtoxin und Hyaluronsäure eingesetzt werden

Dr. med. Mario Wirth, Facharzt für Allgemeinmedizin mit Spezialisierung auf minimalinvasive ästhetische Medizin, erklärte in einem anschaulichen Vortrag, wie die Wirkstoffe Botulinumtoxin und Hyaluronsäure bei ästhetischen Eingriffen funktionieren. Dabei räumte er auch mit Vorurteilen und Fehlinformationen auf, gab wichtige Hinweise für die Beratung in der Apotheke mit und wies Grenzen und Möglichkeiten dieser Behandlungen auf.

So sei es eine Falschaussage, dass Injektionen mit Botulinumtoxin grundsätzlich zu Lähmungen führen und zum Beispiel die Mimik komplett erstarrt. Wichtig sei eine korrekte Anwendung durch fachlich ausgebildetes Personal.

Hyaluronsäure sei „als Filler genial“, vorausgesetzt, dass der Behandler „den richtigen Filler in der richtigen anatomischen Zone in der richtigen Menge injiziert“. Bekannte Anwendungsbereiche sind Lippen und Nasolabialfalte, möglich seien aber auch zum Beispiel die Hände. Ziel ist zumeist ein optisch verjüngtes Erscheinungsbild.

Zum Schluss stellte er noch Poly-L-Milchsäure und Calciumhydroxylapatit als Injektionen vor und ging kurz auf das Fadenlifting ein.

Spotlight: Arbeitsrecht in der Apotheke

Gleich zum Auftakt der INTERPHARM in Stuttgart hielt ADEXA-Rechtsanwältin Minou Hansen einen Kurz-Vortrag zum Thema Arbeitsrecht in der Apotheke. Sie erklärte, was in einem Arbeitsvertrag enthalten sein sollte und worauf Arbeitnehmer bereits vor Arbeitsantritt achten sollten.

Sie empfahl den Anwesenden, dass man auch die Gegebenheiten der Arbeitsstelle mit den individuellen Wünschen und Bedürfnissen abgleichen sollte. Ist einem das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel wichtig, könne man prüfen, ob und wie weit sich die Apotheke dazu positioniert. Oder wie ist der Umgang im Team untereinander? Wird Wert auf Diversität gelegt?

Außerdem betonte die Rechtsanwältin, sollten Fakten wie Arbeitszeiten, Urlaubsregelung, Gehalt und Sonderzahlung im Arbeitsvertrag überprüft werden. Im Einzelnen zeigte sie Beispiele und erklärte, wie bestimmte Formulierungen in Arbeitsverträgen zu verstehen sind.

ADEXA-Mitglieder können eine rechtliche Beratung der Gewerkschaft in Anspruch nehmen.